AI時代の情報整理、あなたはどうしていますか?

Googleが開発した「NotebookLM(ノートブックエルエム)」は、文章の要約・資料の整理・質問応答まで、あらゆる知的作業をサポートしてくれる“AIノートアシスタント”です。2024年の正式リリース以降、教育・ビジネス・コンテンツ制作など幅広い分野で注目を集めています。

本記事では、NotebookLMの基本機能から活用事例、最新アップデート情報までを徹底解説。これからAIを仕事や学習に取り入れたい方にとって、最初の一歩となるガイドをお届けします。

目次

NotebookLMとは何か?

Googleが開発したAIノートブックツール「NotebookLM」の概要

NotebookLM(ノートブック・エルエム)は、Googleが開発したAI搭載のノートブック型アシスタントです。2023年に「Project Tailwind」として発表されたのち、2024年に正式リリースされ、現在では誰でも無料で利用できるようになっています。

このツールは、Googleが提供する最先端の大規模言語モデル(LLM)、現在では「Gemini 1.5 Pro」と統合されており、英語をはじめ日本語など多言語にも対応。アップロードされた情報をAIが理解し、ユーザーの指示に応じて要約、質問応答、構造整理などを行うことが可能です。

ユーザーはPDFファイル、Googleドキュメント、コピーしたWeb記事などをNotebookLMにアップロードするだけで、それを元にAIが「必要な情報だけを抜き出し」「要点をわかりやすくまとめ」「対話形式で説明」してくれる──まさに“自分専用のAIリサーチャー”のような存在です。

情報整理やリサーチ、コンテンツ作成を支援するツールとしての位置づけ

NotebookLMの特徴的なポイントは、“ユーザーが与えた情報だけを対象にしてAIが処理を行う”という点にあります。一般的なチャットAIはインターネット全体から回答を生成しますが、NotebookLMは自分で用意した資料のみを読み込み、その中から答えを導き出します。

この仕様により、より信頼性の高い回答が得られるだけでなく、機密性のある情報を安全に活用することも可能です。たとえば、社内の業務マニュアル、研究資料、セミナー原稿、ブログ下書きなど、あらゆるドキュメントをNotebookLMに取り込むことで、内容の要点整理や、他者への説明用の簡易資料などを瞬時に生成できます。

つまりNotebookLMは、情報の“インプットとアウトプット”を高速化するための万能ツール。教育、研究、執筆、業務整理──情報を扱うすべての人にとって、今後欠かせない存在になる可能性を秘めています。

NotebookLMの基本機能と特徴

NotebookLMは、単なるノート作成ツールにとどまらず、AIの力を最大限に活用した“知的作業のサポーター”です。ここでは、NotebookLMの主要な機能と、それぞれの特徴について詳しく見ていきましょう。

資料アップロードと自動理解

NotebookLMでは、以下のようなファイルや情報をノートブックに追加することができます:

- PDFファイル

- Google ドキュメント

- コピーしたWeb記事のテキスト

- YouTube動画のリンク(字幕解析に対応)

アップロードした情報はAIによって即座に読み込まれ、文脈を理解した上で要約・構造化されます。ドキュメントごとに「内容サマリー」が自動生成され、どの資料にどのような情報が含まれているかがひと目で把握できます。

AIチャットによる質問応答

NotebookLMでは、アップロードした資料に基づいてAIとチャット形式でやり取りが可能です。たとえば、

「この資料の要点を3行でまとめて」

「この章に出てくる主要な人物は?」

「この内容を中学生にもわかるように説明して」

といった指示を出すと、AIがドキュメントを読み取って的確な回答を提示します。特に便利なのが「引用付き回答機能」で、AIの回答の出典がどのドキュメントにあるかも一緒に表示されるため、信頼性を確認しながら利用できます。

構造化コンテンツの自動生成

NotebookLMは、単に文章を要約するだけでなく、情報を以下のような形に変換することも可能です:

-

FAQ(よくある質問)形式

-

時系列のタイムライン

-

学習ガイドやチュートリアル

例えば、企業の社内マニュアルをアップロードすれば、AIが自動で「社員向けFAQ」や「新入社員用の簡易マニュアル」を生成することも可能です。

高度な要約・再構築能力

NotebookLMは、長文資料の内容をコンパクトにまとめたり、文体を変えて再構築したりすることにも長けています。

-

ビジネス向けの硬い文章 → カジュアルな説明文に

-

学術論文 → プレゼン用スライド向けに要点整理

-

対話形式のスクリプト → ナレーション原稿化

このように、目的に応じたアウトプットを生成できるのがNotebookLMの大きな強みです。

2025年の最新アップデート情報

NotebookLMは2025年に入り、GoogleのAI戦略と密接に連携する形で大幅な機能強化が行われています。特に注目すべきは、「Gemini 1.5 Pro」との統合と、新たに追加された革新的な機能群です。以下では、現在のNotebookLMが持つ最新の進化ポイントを整理してご紹介します。

Gemini 1.5 Proとの統合による性能向上

NotebookLMは、Googleの最新大規模言語モデル「Gemini 1.5 Pro」と統合され、文章理解力・要約精度・応答の自然さが格段に向上しました。特に以下のような点が強化されています:

-

より高度な文章構造の理解(長文PDFでも要点を的確に抽出)

-

複数ソースを横断した質問応答が可能に

-

異なる文体・レベルへの再構成能力の向上(例:専門論文→小学生向け解説)

このアップデートにより、ビジネス・教育・研究など、より専門性の高い分野での活用が現実的になっています。

Discover Sources(資料発見)機能の追加

2025年の新機能のひとつが「Discover Sources」です。この機能を有効にすると、NotebookLMはユーザーのノートに関連するトピックを自動で分析し、信頼性の高いニュース記事、研究論文、政府機関データなどを要約付きで提案してくれます。

たとえば、ある業界レポートをアップロードすると、「このトピックに関する最近のニュースはこれです」といった形で最新情報を自動収集。資料を“自動的に広げていく”という点で、リサーチの幅が一気に広がる非常に便利な機能です。

Audio Overview(音声要約)機能の進化

NotebookLMのユニークな機能のひとつである「Audio Overview」も進化しました。これはアップロードした資料の内容を、AIがまるでポッドキャストのような語り口で音声にして再生してくれる機能です。

-

英語のみ対応(2025年4月時点)

-

資料の要約を、Q&A形式やナレーション形式で聴ける

-

通勤中や作業中の“ながら学習”に最適

今後、日本語対応も期待されており、教育やビジネスプレゼンの準備にも応用可能です。

マインドマップ生成(試験導入)

一部ユーザーに対して試験的に公開されているのが、「マインドマップ生成機能」。アップロードした情報をもとに、キーワード同士の関連性をビジュアルで示すことで、思考の整理やプレゼン資料の下地作成に活用できます。

文章ベースの情報を視覚的に構造化できるため、学習や会議準備の効率が大幅に向上すると期待されています。

NotebookLMの活用事例

NotebookLMは、「情報を集めて、理解し、アウトプットする」すべての工程を支援するAIツールです。その応用範囲は非常に広く、使い方次第で個人から企業レベルの業務まで、あらゆる知的作業を効率化できます。ここでは、具体的な活用例をいくつかご紹介します。

ブログ記事の構成づくりと要点抽出

情報収集から構成案の作成までを短時間で済ませたいブロガーやWebライターにとって、NotebookLMは非常に頼れるパートナーです。

-

複数の資料(ニュース記事、論文、業界レポートなど)をアップロード

-

NotebookLMが自動でトピックを整理し、要点を要約

-

読者に合わせた文体(カジュアル、ビジネス、子ども向けなど)でアウトラインやリード文を生成

これにより、ライターは執筆に集中できる環境を整えることができます。

業務マニュアルや社内資料の整理

企業においては、膨大な社内ドキュメントの管理や情報共有が課題となることがあります。NotebookLMを活用すれば、以下のようなことが可能です:

-

業務マニュアルをAIが読み込み、FAQやチェックリスト形式で再構成

-

社内規定をアップロードし、「この場合どう対応すれば?」という形でAIに質問

-

複数の資料から共通ルールや課題点を抽出

これにより、新入社員研修やチーム間の情報伝達がスムーズになります。

学術リサーチと論文要約

大学生や研究者にとって、NotebookLMはまさに「AIリサーチアシスタント」です。

-

英語の論文PDFをアップロードし、日本語で要点を要約

-

他の関連文献との比較や共通点を抽出

-

難解な理論を図解用にかみ砕いて説明させる

自動生成されたタイムラインやFAQを使えば、文献レビューや発表資料作成もスムーズに行えます。

YouTube動画やポッドキャストの台本作成

クリエイターやマーケターにとってもNotebookLMは便利です。たとえば:

-

台本やスクリプトをNotebookLMに読み込ませ、要点や見出しを抽出

-

既存の資料を元に、5分間のナレーション原稿を生成

-

音声要約(Audio Overview)を活用して“聞きながら確認”も可能

動画や音声コンテンツの企画段階から編集まで、作業の効率化が期待できます。

個人的な知識の整理と学習ガイドの作成

NotebookLMは、個人の学習や読書メモ整理にも最適です。

-

読んだ本の要点をNotebookLMにまとめさせる

-

調べたいテーマについて、自作ノートブックで情報を一元管理

-

「この内容を5分で理解したい」「中学生向けに噛み砕いて」など、目的に応じて知識を変換

一人ひとりの“学びのスタイル”に合わせた情報整理が可能になります。

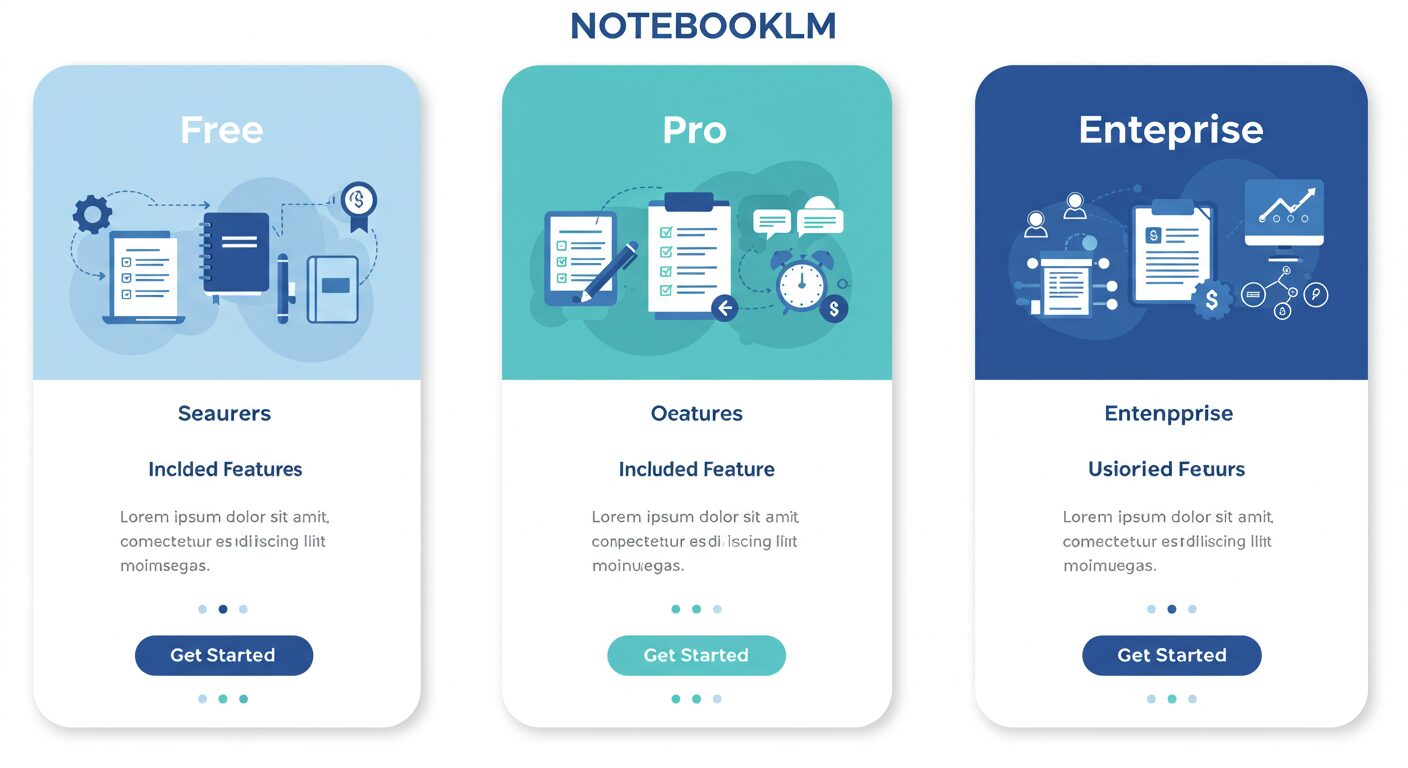

NotebookLMの料金プランについて

NotebookLMは、基本的な機能であれば無料で誰でも使えるAIノートツールです。ただし、より高度な機能や処理量を求める場合は、有料プラン(Google One AI Premium)への加入が必要になります。この章では、それぞれのプランの違いについて解説します。

NotebookLMの料金プラン

| 項目 | 無料プラン(Standard) | 有料プラン(Google One AI Premium) |

|---|---|---|

| 利用料金 | 無料 | 月額 $19.99(NotebookLM Plus 含む) |

| 利用可能なAIモデル | 通常モデル(Gemini 1.0 相当) | Gemini 1.5 Pro(高精度・高速処理) |

| ノートブックの作成・編集 | ✅ 可能 | ✅ 可能 |

| ファイルのアップロード対応 | ✅ PDF、Google Docs、Webテキストなど | ✅ 同様に対応 |

| 質問応答・要約チャット機能 | ✅ あり | ✅ 高精度バージョン |

| 引用付き回答 | ✅ あり | ✅ あり |

| Audio Overview(音声要約) | ❌ 非対応 | ✅ 対応(英語のみ) |

| Discover Sources(資料発見) | ❌ 非対応 | ✅ 利用可能 |

| 使用上限(ノート数・質問数など) | 標準的な制限あり | ✅ 大幅に拡張 |

| 利用対象おすすめ | 初心者、ライトユーザー | プロ用途、研究、業務利用、情報収集を多用するユーザー |

✅ 無料プラン(Standard)

NotebookLMはGoogleアカウントさえあれば誰でも無料で利用可能です。主な特徴は以下の通り:

-

ノートブックの作成・編集

-

AIチャットによる質問応答・要約

-

ドキュメントやWeb記事、PDFのアップロード

-

基本的な引用付き回答の利用

ライトユーザーや、初めてAIツールを使う方にはこの無料プランでも十分な性能があります。

💎 有料プラン(Google One AI Premium)

より多機能で高性能なNotebookLMを使いたい場合は、「Google One AI Premium(月額 19.99ドル)」に加入することで、NotebookLM Plusが利用可能になります。

-

AIモデル:Gemini 1.5 Pro にアップグレード(精度・処理速度が大幅向上)

-

Audio Overview(音声要約) の利用が可能に

-

使用上限の大幅拡張(ノート数、ソース数、クエリ数など)

-

「Discover Sources」などの新機能を優先的に利用可能

特に研究者、ビジネスパーソン、ヘビーユーザーには、アップグレードの価値が高いプランです。

NotebookLMの始め方と操作手順

NotebookLMはGoogleアカウントさえあれば、誰でもすぐに始められるツールです。ここでは、実際の使い方を初心者でも迷わず実践できるように、わかりやすくステップ形式でご紹介します。

✅ ステップ1:NotebookLMにアクセス

まずは、NotebookLMの公式サイトにアクセスします。

🔗 https://notebooklm.google.com

Chromeブラウザでの利用が推奨されています。

✅ ステップ2:Googleアカウントでログイン

Googleアカウントを使ってログインします。GmailやYouTubeで使っているアカウントでOKです。初回アクセス時には、簡単なチュートリアルが表示されることもあります。

✅ ステップ3:ノートブックを作成

画面左上の「New Notebook」ボタンをクリックして、新しいノートブックを作成します。ノートブックには任意の名前を付けることができます(例:業務マニュアルまとめ、論文メモ、ブログネタなど)。

✅ ステップ4:資料をアップロード(ソースの追加)

ノートブック内で「Add Sources(ソースを追加)」をクリックし、分析したい資料をアップロードします。

対応ファイル形式:

-

PDF(最大10MB程度)

-

Google ドキュメント

-

テキストを貼り付け(Web記事のコピペなど)

-

YouTube動画のURL(字幕が自動で解析されます)

アップロード後は、AIが自動で資料の要約や構造を把握してくれます。

✅ ステップ5:AIチャットで質問&要約

資料を読み込んだAIに対して、チャット形式でさまざまなリクエストを行うことができます。

例:

-

「この資料の要点を3つにまとめて」

-

「この内容を小学生にもわかるように説明して」

-

「登場人物の関係性を表で教えて」

-

「全体の流れを時系列で整理して」

回答には引用元が自動で表示されるため、信頼性の確認も簡単です。

✅ ステップ6:必要に応じて有料プランへアップグレード

無料プランでできることに限界を感じたら、「Google One AI Premium(月額 $19.99)」への加入を検討してみましょう。NotebookLM Plusが利用できるようになり、Gemini 1.5 Proや音声要約、機能上限の拡張などが可能になります。

NotebookLMを活用したブログ記事作成のポイント

NotebookLMは、アイデア出しから情報収集、構成づくり、執筆補助まで、ブログ制作のあらゆる工程で活躍する万能AIツールです。ここでは、NotebookLMを使って効果的にブログ記事を作成するための活用手順とポイントを紹介します。

✅ ステップ1:記事のテーマとキーワードを決める

まずは書きたい記事のテーマを明確にし、SEO対策を意識してメインキーワードを選定しましょう。

例:

-

テーマ:「生成AIの活用術」

-

メインキーワード:「NotebookLM 使い方」「AI ブログ 効率化」

キーワードを意識することで、NotebookLMに的確な指示が出せるようになります。

✅ ステップ2:リサーチ資料をNotebookLMに取り込む

関連するPDF、記事、Googleドキュメントなどをアップロードし、NotebookLMに要点を整理してもらいましょう。複数ソースを読み込ませることで、より深く広い視点で構成を練ることができます。

便利な指示例:

-

「アップロードした3つの資料の共通点をまとめて」

-

「このテーマについてFAQ形式にして」

-

「この情報を図解に向いた構成で整理して」

✅ ステップ3:アウトラインをAIに提案してもらう

NotebookLMのチャット機能を活用して、記事の構成(アウトライン)を自動生成させます。

指示例:

-

「この資料を基にブログ記事の見出し構成を提案して」

-

「導入・問題提起・解決策・まとめの流れで章立てして」

必要に応じて手動で調整し、あなた独自の視点や体験も加えましょう。

✅ ステップ4:本文執筆の補助として使う

NotebookLMは、以下のような執筆支援にも対応しています:

-

長文資料の要約(「本文を300字以内でまとめて」)

-

難しい内容の言い換え(「小学生でもわかる言い方にして」)

-

導入文や締めの一言の提案(「読者を引き込む導入文を3案出して」)

あくまで“下書き補助”と捉え、最終的には自分の言葉で調整・加筆するのがポイントです。

✅ ステップ5:記事の仕上げとSEOチェック

NotebookLMで下書きが完成したら、次のようなチェックをして仕上げましょう:

-

メインキーワードが見出しや本文に自然に含まれているか?

-

複雑な情報が読者にとってわかりやすい構成になっているか?

-

誤字脱字や情報の正確性は問題ないか?

必要に応じてYoast SEOなどのWordPressプラグインを使って、最終チェックを行うとベストです。

💡 ワンポイントアドバイス

NotebookLMはあくまで「自分の情報整理を手伝ってくれるツール」です。AI任せにしすぎるのではなく、自分の視点や体験、感情をのせることが読まれるブログの秘訣です。

NotebookLMの可能性と今後の展望

GoogleのAIノートブックツール「NotebookLM」は、単なる文章要約や質問応答にとどまらず、「情報を活用する力」そのものを拡張するツールとして、急速に進化を遂げています。

文章の理解・要約・再構成・音声化・視覚化──これまで人が何時間もかけて行っていた作業を、NotebookLMは数分でこなします。そして何より特筆すべきは、「ユーザー自身が与えた情報をもとに処理する」という設計思想です。これはAIの“パーソナライズ”の理想形と言えるでしょう。

📈 今後の可能性1:個人AIアシスタントとしての進化

今後、NotebookLMはさらに個人ごとの情報や思考スタイルを学習し、「自分だけのAIパートナー」としての役割を果たすようになる可能性があります。

-

ブログや研究ノートの履歴を学習し、書き方を最適化

-

学習スタイルに応じた教材の提示

-

過去の資料と照らし合わせての“記憶”型回答

単なる道具から、“共に考える存在”へと進化していくことが期待されます。

🌍 今後の可能性2:多言語・多文化対応の強化

現在、NotebookLMは英語を中心に開発されていますが、日本語を含む多言語対応も急速に進行中です。将来的には、以下のような展開も見込まれます:

-

多言語ドキュメントの同時要約(例:英語と日本語の資料を比較)

-

翻訳精度の向上による国際リサーチの加速

-

文化・業界ごとの文脈を考慮した柔軟な対応

グローバルな情報活用が、より手軽に、より深く行えるようになるでしょう。

🧠 今後の可能性3:創造性を支える“共著者AI”へ

NotebookLMは今や「情報整理AI」ですが、今後は文章構成・アイデア生成・トーン調整など、クリエイティブ面への関与が深まっていくと予想されます。

-

ストーリー構成やキャラクター設定の提案

-

見出しやタイトルのABテスト補助

-

WebライティングやSNS発信の最適化支援

創作者にとっては、もはや「孤独に書く」時代は終わり、「AIとの共著」が当たり前になるかもしれません。

✨ まとめ

NotebookLMは、情報を「集める」「整理する」「使いこなす」ためのAIパートナーです。2025年現在、その進化はまだ始まったばかり。今後のアップデートによって、私たちの学び方・働き方・発信の仕方そのものが、大きく変わっていくことは間違いありません。

まずは一度、NotebookLMに触れてみてください。

あなた自身の“知的生産”が、きっともっと楽しく、効率的になるはずです。